第一遍看的时候自己多大?初中?冒着磅礴大雨奔去朋友家,顺着短发一直一直不断流下的汗水和雨水的交织,朋友蹲在地上仰头看我,嘴里念叨:“dvd,看不看,看不看。”“不看,没写作业呢。”“周迅,苏州河 。”“哦,那看。”

最喜欢周迅,一直至今,不断涌现的新旧小明星谁都代替不了她的位置。她声音沙哑她一样咿咿呀呀的唱歌,她和小朴谈过恋爱她分手一样合拍mv,她蹲在地上问李少红要烟她北漂漂的那个漂亮,她或者不曾古灵精怪又或者她一直都是古灵精怪,不管我多厌恶的某类型片只要海报有周迅两字我就一定要看。如今呢,她又完成了她上一段恋爱,没必要纠结曾经面对媒体的非她不娶非他不嫁,刘烨不也热热闹闹的迎娶了他的法国新娘。

贾宏声,消失不见,了无音讯,有一日看央六他同学聚会才意识到,哦,马达。他吸毒,他千疮百孔,他早就不见那英俊的侧脸,他和迅好过一段,他被太多东西代替和遗忘。我多希望他就是马达,电影就是电影,编剧编了个故事,引你感动,引你掉泪,引你相信感情,然后呢,然后它会被禁,它会被夸赞,会被唾骂,会得奖

最近爱看纪录片,大概是急着想要了解这个世界这些人群。b站给我推荐了娄烨的纪录片《InShanghai在上海》,很喜欢自言自语的拍摄手法,我并不计较晃动的镜头。纪录片只有十五分钟,我没看过瘾就找到了基本上是同一时期拍摄的电影《苏州河》(早于《在上海》)。向往北京的我,在巧合中来到上海上大学,也许有些不情不愿,也许是因为觉得上海没有北京有味道。近日大一的线下课程结束返乡,昨夜的小雪后银杏的黄叶全落了,暖阳背后也有凉风。整座城市带给我的全是荒凉的样子,像北京顺义的公路,令人惆怅失望

0

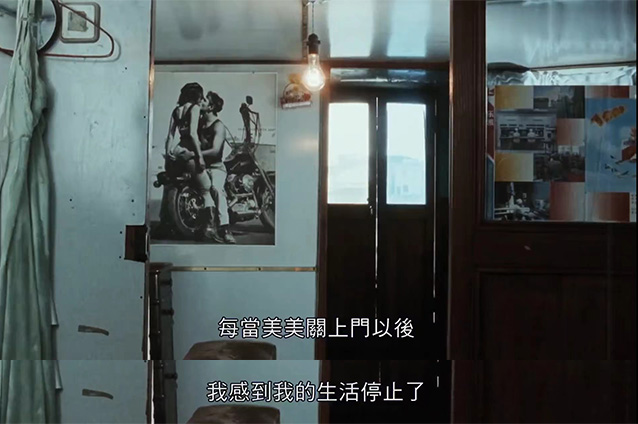

影片一开始,胶片粗糙的颗粒感,冰冷的叙述口吻,昏暗的天空和老绿色的苏州河水,再加上一直没能让我找到确切形容词来形容的背景音,从从容容的就把这个故事拉近到咫尺,又推远到天涯。

2005年10月16日。

我不知道这是什么季节。

这个城市的天气忽冷忽热。

人群里照常有俗艳的美女,穿着稀薄的衣裙,吸引人们的目光。

人群里也有,厚重温暖的棉衣,看上去就象生出双腿的大云朵。

在这样的天气里,看的这样一部电影。

注定没有好结果。

1

“两个不相识的人坐在了一起,然后呢,然后,当然是爱情。”

没有原因的浪漫,只有真正浪漫的人才能理解。

就像牡丹。

模糊的年龄,两条小辫子,纯洁到残忍的微笑。

牡丹。

牡丹是爱情。

天使一样的。

2

“如果我走了,你会象马达一样去找我吗?”

女人是愚蠢的,当她们相信爱情的时候。

就像美美一样。

当她不相信马达的爱情故事的时候,她享受着这个故事。

当她知道了这一切都是真的,她就崩溃了。

美美渴望牡丹那样的爱情。

于是美美离开了。

我们有理由相信,美美的离开,是她寻找真正爱情的努力。

我们也有理由相信

娄烨真的是新浪潮最后的疯狂 对于周迅我是越看越爱 但是 因为这部影片 我第一次认识了贾宏声 关于贾宏声 他 疯狂 摇滚 过于倔强 让人感觉他的艺术思想太沉重?或者是过早了解了现实世界的内核 他好疯狂又好可惜

这部影片是一直在网盘保存着 未打开 …

第一人称视角与手持镜头 让我莫名会有一种冲动或者说是真切 似是而非的错觉 或许是娄烨为大家打造的眩晕与迷离虚幻的梦境 粗糙的颗粒感 胶片的质感 抽象的景深 看完会一直忍不住回想每一个细节以及画面

在看电影中我常常会体会到一种分裂的痛苦,过于苍白的表述和伟大的结论之间的落差,或者悲叹一声的痛苦姿态和无聊的内容之间的分裂,这可能就是所有影评人看到烂片是的共同感受,无论影片多么烂,你都得看完才能下结论,然后在分裂的痛苦中下结论。

今天给我这种痛苦的是这部《苏州河》,说起这部电影,我先讲一个小故事,我上大一的时候,认识了一个女孩子,和她聊天聊很好,她突然问我有没有看过《苏州河》?我没有看过,但出于一个文艺青年的面子问题,我冲她点了点头,接着她和我聊起了这部电影,还和我说导演是张元,之后的很长时间里我脑海里一直把这部我没有看过的电影和张元联系在了一起,还一直纳闷,怎么在张元的作品里找不到这部呢?这个误会一直持续到我和别人又聊起这部电影的时候,才被告知不是张元的电影,而是娄烨的。就像岁月当然会开一些无伤大雅的玩笑,很多人对第六代的喜欢就像我一样,大概都来源于一些艺术的误会,比如他们是地下电影他们在国外获了不少奖他们拍出了惊艳的作品。

如果说可以用惊艳来评价这部作品的话

“苏州河”一绝!全世界我只想你来爱我 (转自:顾小白)

转载请注明网址: https://www.dongguatang.com/libvio-movie-37696.html